Il campo di concentramento provinciale di Imperia sorse in località

Vallecrosia, nei locali di una ex caserma militare Gaf. Fu aperto il 21 gennaio 1944 per accogliere ebrei, familiari di renitenti alla leva, fermati politici non responsabili di reati e fu chiuso a metà luglio [

n.d.r.: nella relazione - vedere infra - del Questore repubblichino di Imperia si dice: 11 settembre 1944] per timore di attacchi partigiani.

A quella data, però, i circa 40

ebrei lì internati erano già stati trasferiti al carcere genovese di Marassi a inizio febbraio 1944 e consegnati alle autorità germaniche.

Cornelio Galas,

Lager per Ebrei in Italia...,

TeleVignole, 13 settembre 2016

Nel corso del 1944, nuovi campi furono aperti a Pian di Coreglia (Genova), Vallecrosia (Imperia), Celle Ligure (Savona) e Cortemaggiore (Piacenza), portando la capienza delle strutture d’internamento della Rsi a oltre 8000 posti.

Carlo Spartaco Capogreco, Lager, totalitarismo, modernità, Bruno Mondadori, Milano 2002

|

Dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia, reggente il campo di transito di Vallecrosia, al Comando GNR di Ventimiglia. 28 febbraio 1944. Richiesta di trasferimento al campo di concentramento di Fossoli di due detenute ebree. Fonte: I campi fascisti

|

|

| Dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia alla Direzione del campo di concentramento di Fossoli. 2 marzo 1944. Segnalazione di imminente trasferimento di 5 detenute ebree. Fonte: I campi fascisti |

Il campo di Vallecrosia era una caserma destinata agli internati civili di guerra.

I detenuti francesi potevano uscire un'ora al giorno nel cortile della caserma.

[...] Ogni giorno venivano richiesti dei volontari per scavare bombe inesplose. Questo lavoro poteva essere considerato non solo pericoloso, ma anche incompatibile con la situazione di prigionieri [di guerra]. Quando non si trovavano abbastanza volontari, i lavoratori venivano designati d'ufficio e i poliziotti li scortavano e li sorvegliavano sui luoghi di lavoro.

Questa caserma era molto vicina ad un'altra caserma, sede di "camice nere".

Gli allarmi per attacchi dall'aria e dal mare furono molto frequenti giorno e notte.

Non venne mai approntato alcun riparo: in caso di allarme ai poliziotti sembrava sufficiente fare scendere i detenuti al piano terra.

Questo campo venne evacuato - trasferendo i detenuti ad Imperia - il 20 luglio 1944 nell'imminenza di un colpo di mano, di cui aveva avuto sentore il Commissario di Polizia di Ventimiglia, che dovevano effettuare i partigiani.

Ricondotti a Vallecrosia il 23 agosto 1944, i prigionieri francesi furono portati il 4 settembre 1944 di notte dalle S.S. al carcere di Marassi a Genova e messi a disposizione del comando S.D.

Ministero francese dei combattenti e delle vittime della guerra

(ACVG),

Elenco e rapporto su campi e carceri italiani, 24 maggio 1949. Fonte: International Tracing

Service ITS, Bad Arolsen

Bartoli Ivo: nato a Buti (Pi) il 24 agosto 1924, squadrista della Brigata nera “Padoan”, distaccamento di Sanremo.

Interrogatorio del 26.6.1945: Nei primi di gennaio del 1944 fui rastrellato in via Vittorio di Sanremo, nel caffè Iris, da agenti di polizia e internato nel campo di concentramento di Vallecrosia. Qui ci venne fatta la proposta di arruolarci nelle forze armate repubblicane o di andare a lavorare in Germania. Decisi di arruolarmi nel Battaglione Italiani all’Estero di stanza a Taggia. Dopo alcuni giorni venni trasferito a Genova ed incorporato nel Comando Marina dove rimasi fino al mese di luglio quando disertai tornandomene a casa [...]

Leonardo Sandri, Processo ai fascisti: una documentazione, Vol. 9 - Liguria: Imperia - Savona - La Spezia, StreetLib, Milano, 2019

|

Fonte: AS GE cit. infra

|

Capo Provincia Genova

4 144 TF I 1715. Capi province libere Genova Imperia Savona Spezia

N°

5 comunicasi per immediata esecuzione la seguente ordinanza di Polizia

che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:

1°

Tutti gli ebrei anche se discriminati a qualunque nazionalità

appartengano e comunque residenti nel territorio Nazionale debbono

essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni

mobili ed immobili devono essere sottoposti ad immediato sequestro in

attesa di essere confiscati nello interesse della Repubblica Sociale

Italiana la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati

dalle incursioni aeree nemiche.

2° Tutti coloro che, nati da

matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane

vigenti il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana devono

essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano

per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento speciali

appositamente attrezzati punto Ministro Interno Buffarini.

Documento della Questura di Genova, in

Archivio di Stato di Genova , Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10

|

| Fonte: AS GE cit. |

Ministero dell’Interno

Direzione generale della P.S.

Roma, 13 dicembre 1943 - XXII

Capi provincie non occupate

Questore Roma

E p.c. Ministero Interno

Direzione Gen. Demorazza SEDE

Oggetto: Ebrei

Si ripete per lettera il telegramma circolare n. 442/57460 in data 10 corrente:

“In

applicazione recenti disposizioni, ebrei stranieri devono essere

assegnati tutti at campi concentramento. Uguale provvedimento deve

essere adottato per ebrei puri italiani, esclusi malati gravi et vecchi

oltre anni settanta. Sunt per ora esclusi i misti et le famiglie miste

salvo adeguate misure vigilanza”.

Pel capo della Polizia

Documento del Ministero dell'Interno [della Repubblica Sociale] in

Archivio di Stato di Genova, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10

Nella primavera 1943 la presenza ebraica si accrebbe grazie all’arrivo di connazionali rimpatriati dalla Francia. Completata rapidamente occupazione militare della Provincia, le unità tedesche Gestapo e SS avevano visionato gli elenchi degli ebrei residenti. Ottenuta anche l’indispensabile collaborazione della polizia italiana, furono in grado di scatenare una lunga e spietata caccia all’ebreo già sperimentata altrove.

La stagione del terrore ebbe inizio il 18 novembre 1943 a

Bordighera con l’arresto dei tre membri della famiglia Hassan. Nella tragica notte tra il 25 e 26 novembre, uomini delle SS e agenti della polizia italiana operarono una grande retata. Vi incapparono trentacinque ebrei che furono arrestati a Ventimiglia, Bordighera e San Remo. Furono rinchiusi nelle carceri di San Remo ed Imperia e trasferiti successivamente a Genova. Il 5 dicembre 1943 il Ministro dell’interno della Repubblica Sociale italiana ordinava che «tutti gli ebrei, anche se discriminati fossero arrestati ed internati in appositi campi di raccolta provinciali e i loro beni mobili e immobili sottoposti ad immediato sequestro».

In Provincia il campo fu istituito a Vallecrosia, in un’area già occupata da edifici militari. Entrò in funzione nel febbraio 1944 e fu chiuso nell’agosto dello stesso anno [

n.d.r.: nella relazione - vedere infra - del Questore repubblichino di Imperia si dice: 11 settembre 1944]. Nel campo furono internati soprattutto prigionieri politici, genitori dei renitenti alla leva e solamente cinque ebree arrestate a Bordighera e San Remo. Nei mesi successivi i pochi arresti operati appaiono riconducibili allo squallido fenomeno delle delazioni. Alcune famiglie, che, invece, erano riuscite fortunosamente a sottrarsi alla cattura, partirono immediatamente e si diressero con successo verso la Svizzera. Altri nuclei familiari o singoli furono nascosti e protetti da amici o conoscenti; alcuni trovarono rifugio presso istituti religiosi. Una nuova recrudescenza della caccia all’ebreo si registrò nell’aprile 1944, quando furono arrestati a San Remo cinque anziani ebrei. Tra questi figurava anche Elena Abraham che sarebbe morta in carcere ad Imperia. La stagione del terrore sarebbe terminata il mese successivo. Il bilancio degli arresti e delle deportazioni in questa Provincia in cui la presenza ebraica non fu mai troppo importante, è tuttavia impressionante e ammonta ad almeno 54 deportati. Solo cinque sopravvivranno all’inferno dei lager nazisti e faranno ritorno.

Paolo Veziano,

La persecuzione antiebraica in provincia di Imperia (1938-1945), Amministrazione Trasparente,

Provincia di Imperia

[

Altri scritti di Paolo Veziano: La libera Repubblica di Pigna. Parentesi di democrazia (29 agosto 1944 - 8 ottobre 1944) (a cura di Paolo Veziano con il contributo di Giorgio Caudano e di Graziano Mamone), Comune di Pigna, IsrecIm, Fusta Editore, 2020; Paolo Veziano, Ombre al confine. L’espatrio

clandestino degli Ebrei dalla Riviera dei Fiori alla Costa Azzurra

1938-1940, ed. Fusta, 2014; Paolo Veziano, Sanremo. Una nuova comunità ebraica nell'Italia fascista. 1937-1945, Diabasis, 2007; Paolo Veziano, Ombre di confine: l'emigrazione clandestina degli ebrei stranieri dalla Riviera dei fiori verso la Costa azzurra, 1938-1940, Alzani, 2001]

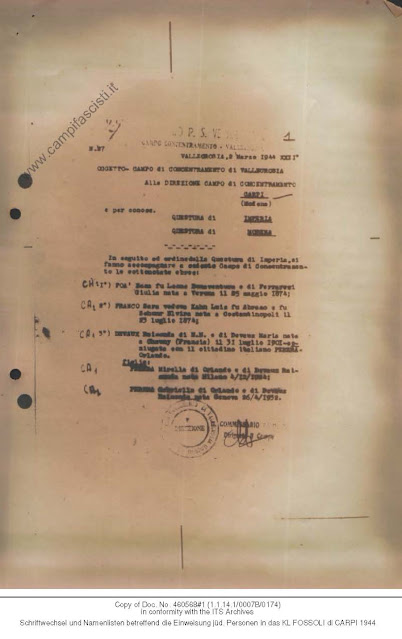

Campo di concentramento di VallecrosiaData:

28-02-1944

Ente intestario:

Repubblica sociale italiana. Commissariato PS di Ventimiglia. Campo di concentramento di Vallecrosia

Autore:

Marchetti

Qualifica:

Commissario di Polizia. Dirigente del campo

Destinatario:

Comando Guardia Nazionale Repubblicana Ventimiglia

Contenuto:

Ordine di trasferimento di due donne ebree dal campo di concentramento di Vallecrosia al campo di concentramento di Fossoli.

Luoghi citati:

Vallecrosia - Campo di concentramento RSI Fossoli - Campo di concentramento RSI

documento riprodotto in

I campi fascisti

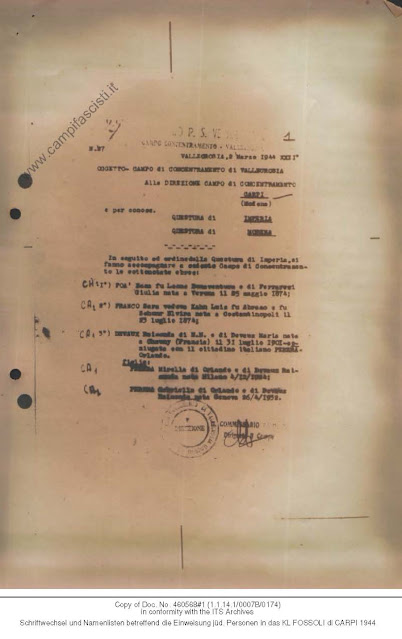

Campo di concentramento di Vallecrosia.

Data:

02-03-1944

Ente intestario:

Repubblica sociale italiana. Commissariato PS di Ventimiglia. Campo di concentramento di Vallecrosia

Autore:

Firma illeggibile

Qualifica:

Commissario di Polizia. Dirigente del campo

Destinatario:

Direzione campo di concentramento Fossoli di Carpi

Contenuto:

Comunicazione sul trasferimento di cinque ebrei dal campo di concentramento di Vallecrosia al campo di concentramento di Fossoli su ordine della questura di Imperia.

Luoghi citati:

Vallecrosia - Campo di concentramento RSI

Fossoli - Campo di concentramento RSI

documento riprodotto in

I campi fascisti

[...] La capienza del campo di concentramento di Vallecrosia è di 150 persone. Provvedendosi ad opportuni adattamenti delle due ali del fabbricato, che importerebbero una spesa di 270 mila lire, si potrebbero avere 800 posti disponibili; attualmente vi si trovano internati 30 detenuti alcuni dei quali provenienti dal carcere di Imperia-Oneglia colà sfollati a seguito dei bombardamenti dei quali è stato riferito nella presente relazione.

Dovendosi poi, d'ordine dell'Autorità militare germanica, sgombrare quanto prima il carcere di San Remo, circa una settantina di detenuti ivi ristretti verranno anch'essi assorbiti dal campo di concentramento di Vallecrosia.

Alla direzione ed all'amministrazione di esso è preposto il Commissario di P.S. Dr. Marchetti, addetto all'ufficio di P.S. di

Ventimiglia Città, coadiuvato dal V. Commissario Aggiunto di p.s. ausiliario Curci, da 25 militi, incaricati della vigilanza esterna del campo, e da 18 agenti, per la maggior parte ausiliari, incaricati della vigilanza interna.

Data la ubicazione del campo e la disposizione dei locali occorrebbe portare a 50 il numero dei militi ed a 25 quello degli agenti che dovrebbero essere per la maggior parte effettivi, anziché ausiliari.

Il campo risulta deficiente di brande, pagliericci, coperte e di quant'altro indispensabile per l'alloggiamento degli internati ed è necessario rifornirlo di quanto abbisogna.

L'ISPETTORE GENERALE DI ZONA

(Giuseppe Delitalia)

Rapporto n° 3 in data 18 aprile 1944 dell'Ispettorato Regionale di Polizia - Zona Savona=Imperia - alla Direzione Generale di Polizia del Ministero dell'Interno [

n.d.r.: della Repubblica Sociale di Salò] con timbro di arrivo del 26 aprile 1944

“Copia di telegramma della Questura di Imperia in data 21 luglio 1944 diretto al capo di polizia Maderno”, 27 luglio 1944, riguardante un attacco partigiano il 20 luglio 1944 alle carceri giudiziarie di Oneglia Imperia. Per il timore di nuovi azioni, fu decisa l'evacuazione dei 33 internati nel campo di Vallecrosia: «[…] Eventualità colpo mano Campo concentramento Vallecrosia Capo provincia habet disposto evacuazione suddetto campo comprendendo 33 internati. Detenuti sono stati ristretti carceri Oneglia provvedendosi intensificazione vigilanza interna con agenti custodia et agenti polizia et vigilanza esterna guardia nazionale repubblicana».

ACS, MI, PS, Massime M4, b. 135, fasc. 16 “Campi di concentramento”, Ins. 37 “Savona”, documenti vari; Ivi, b. 127, “Ins. Imperia Vallecrosia”

Gli

attacchi aerei sono diminuiti di intensità mentre quelli navali

cominciano a far sentire il loro preoccupante peso in quanto da circa

una settimana dinanzi alla costa Ligure numerose navi di ogni tipo

cannoneggiano Mentone (che è stata evacuata dai tedeschi nelle ultime 24

ore), Ponte S. Luigi, Grimaldi, i forti di La Turbie, Vallecrosia e

Bordighera.

Per tali ragioni nella giornata di ieri ho sfollato sia i detenuti che gli internati del campo di concentramento di

Vallecrosia.

Imperia, 12 settembre 1944

Giovanni Sergiacomi, Questore di Imperia,

Al capo della Polizia

Appunto per il Colonnello Kappler presso la Direzione Generale di PoliziaData:

14-10-1944

Ente intestario:

Repubblica Sociale Italiana. Ministero dell'Interno. Direzione Generale di P.S. Divisione A.G.R.

Autore:

Firma illeggibile

Qualifica:

Senza qualifica

Contenuto:

Si

fa presente che la maggior parte dei campi di concentramento in cui si

trovano internati i sudditi di stati nemici, erano situati nell'Italia

ora occupata.

Dei pochi rimasti nel territorio non invaso, nel luglio

scorso venne soppresso a seguito della richiesta delle autorità

germaniche, quello di Fossoli di Carpi, mentre quelli di Scipione di

Salsomaggiore, Celle Ligure,

Vallecrosia, San Martino di

Rosignano (Monferrato), sono stati successivamente soppressi perché non

offrivano sufficienti garanzie di sicurezza ed i sudditi di Stati nemici

sono stati prelevati e trasferiti in campi di concentramento germanici.

Luoghi citati:

Fossoli - Campo di concentramento RSI

Scipione - Campo di concentramento RSI

Celle Ligure - Campo di concentramento RSI

Vallecrosia - Campo di concentramento RSISan Martino di Rosignano - Campo di concentramento RSI

documento riprodotto in

I campi fascisti

[...] A Calvari di Chiavari, vicino Genova, gli ebrei rinchiusi nel campo provinciale erano stati trasferiti al carcere milanese di San Vittore già il 21 gennaio e poi aggiunti al convoglio che partì da Milano verso Auschwitz il 30. Il campo fu riadattato successivamente solo per internare prigionieri politici italiani e stranieri: un'azione partigiana a metà giugno del 1944 convinse le autorità a inviare gli internati a Fossoli (poi deportati nel Reich) e a chiudere questa struttura 220. Per motivi analoghi, negli stessi mesi furono evacuati e chiusi i campi provinciali di Celle Ligure e di Vallecrosia, rispettivamente in provincia di Savona e Imperia: nel dicembre 1943 erano stati approntati come luoghi di raccolta degli ebrei arrestati dopo l'ordinanza n. 5, i quali però vennero trasferiti a Fossoli ben prima dell'estate del 1944 - e poi deportati nell'Europa Orientale 221 [ p. 241] [...]

Imperia

Il campo di concentramento provinciale sorse in località Vallecrosia, nei locali di una ex caserma militare Gaf. Fu aperto il 21 gennaio 1944 per accogliere ebrei, familiari di renitenti alla leva, fermati politici non responsabili di reati e fu chiuso a metà luglio [n.d.r.: nella relazione - vedere infra - del Questore repubblichino di Imperia si dice: 11 settembre 1944] per timore di attacchi partigiani. A quella data, però, i circa 40 ebrei lì internati erano già stati trasferiti al carcere genovese di Marassi a inizio febbraio 1944 e consegnati alle autorità germaniche.

Principali fonti d'archivio

ACS, MI, PS, Massime M4, Mobilitazione civile, b. 127, fasc. 16 “Campi di concentramento”, Affari per provincia”, “Imperia”;

ACS, MI, PS, A5G II Guerra Mondiale, b. 151, fasc. 230 “Ebrei”, “Ebrei. Atti pervenuti dalla segreteria del Capo della Polizia, senza lettera d'accompagnamento”;

ACS, MI, PS, A5G II Guerra mondiale, Italia liberata, b. 3, fasc. “Rimpatrio degli ebrei italiani deportati in Germania”. [p. 266].

220 G. Viarengo, Il campo di concentramento provinciale per ebrei di Calvari di Chiavari (dicembre 1943 - gennaio 1944) e le sue altre funzioni, in «La Rassegna mensile di Israel», maggio-agosto 2003, pp. 415-430.

221 Cfr. ACS, MI, PS, Massime M4, b. 135, fasc. 16 “Campi di concentramento”, Ins. 37 “Savona”, documenti vari; Ivi, b. 127, “Ins. Imperia Vallecrosia”, “Copia di telegramma della Questura di Imperia in data 21 luglio 1944 diretto al capo di polizia Maderno”, 27 luglio 1944, riguardante un attacco partigiano il 20 luglio 1944 alle carceri giudiziarie di Oneglia Imperia. Per il timore di nuovi azioni, fu decisa l'evacuazione dei 33 internati nel campo di Vallecrosia: «[…] Eventualità colpo mano Campo concentramento Vallecrosia Capo provincia habet disposto evacuazione suddetto campo comprendendo 33 internati. Detenuti sono stati ristretti carceri Oneglia provvedendosi intensificazione vigilanza interna con agenti custodia et agenti polizia et vigilanza esterna guardia nazionale repubblicana».

Matteo Stefanori in Ordinaria Amministrazione: i campi di concentramento per ebrei nella Repubblica Sociale Italiana, Tesi di Laurea, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, in cotutela con Université Paris X Ouest Nanterre-La Défense

[...]

“La prima di queste aree si trovava tra la parte a mare e quella a monte di Vallecrosia, compresa tra via San Rocco a nord, via Baude a sud; via Roma a est e un boschetto di ulivi, eucaliptus, pini marittimi e palme, a ovest. Questa zona, di circa ottomila metri quadrati, è attualmente occupata dai giardini pubblici, da un giardino per auto e, un tempo, dall’ampio complesso della ditta Fassi. In quest’area, che fu impropriamente definita come il ‘campo’, si trovavano quattro edifici rettangolari uguali, costruiti tre il 1932 e il 1935, di cui uno era adibito a caserma per i soldati e tre a stallaggio per i cavalli. Dopo la guerra: tre edifici sono stati demoliti e il quarto venne acquistato dalla Fassi. Quest’ultimo, affacciato sul boschetto a ovest, era quello destinato all’internamento e detenzione degli ebrei rastrellati, che vi venivano rinchiusi nelle camere di sicurezza e sorvegliati da militari dell’esercito. La seconda area militare si trovava, all’epoca, subito a nord della prima, a monte di via San Rocco, angolo con via Roma, e in essa c’erano quattro edifici che, costruiti attorno al 1830 per accogliere una distilleria di lavanda, erano poi stati trasformati in caserme. La terza area militare si trovava a circa cinquecento metri a nord, a monte e a valle della attuale via Orazio Raimondo e in essa erano situati altri quattro edifici, di cui due a monte della via, adibiti a caserme per i soldati, ufficio dettaglio e uffici comando, e due a valle, destinati a magazzini. Dopo la guerra, nella caserma del comando trovò sede il municipio di Vallecrosia, mentre gli edifici a valle mantennero la loro destinazione a magazzini”.

“Il campo di raccolta di Vallecrosia funzionò come tale, dal 9 febbraio al 2 agosto 1944, secondo quanto risulta da una relazione del Questore di Imperia del 10 agosto 1944 e da quella del Direttore del campo, del 28 giugno 1944, indirizzate entrambe al Ministero dell’Interno della Repubblica Sociale. In esso vennero detenuti, ciascuno per un periodo assai breve: circa 40 persone. A questo proposito, interessante è la vicenda che di due sorelle detenute, Gabriella e Mirella Perera e della loro madre, Raimonda Devaux, arrestate tutte insieme, in quanto ebree, a Bordighera, dove abitavano, il 15 febbraio del 1944 e subito portate al campo di Vallecrosia. Un altro figlio della signora Devaux fu arrestato, come ebreo, a Milano, l’11 settembre del 1944 e finì anch’egli in un Konzentration-lager in Germania. E’ da ricordare, in riferimento a questa vicenda, che il padre, Orlando Perera, non fu arrestato, poiché di religione cattolica; i suoi tre figli invece lo furono e vennero successivamente deportati in Germania, in quanto ritenuti automaticamente ebrei poiché nati da donna ebrea e, secondo la legge talmudica, tutti i nati da donna ebrea sono considerati ebrei”.

Gustavo Ottolenghi intervistato da

Fabrizio Tenerelli,

Shoah, a Vallecrosia quel campo di concentramento terribile ma sconosciuto,

Vivi Israele, 24 gennaio 2019

Non c’erano rose a Ravensbrück nell’estate del 1944, quando Gabriella Perera, dodici anni, arrivò al lager nascosto tra i boschi, 80 chilometri a nord di Berlino, insieme con la mamma Raimonda Devaux e la sorella ventenne Mirella, portate via a febbraio, dalla loro casa di Bordighera, dai repubblichini. Erano partite da

Vallecrosia, estremo ponente ligure: un piccolo campo di raccolta della Rsi - praticamente dimenticato o più facilmente una memoria rimossa, com’è accaduto a decine e decine di altri in Italia - un edificio austero a neanche quindici chilometri dal confine francese che avrebbe significato la salvezza e la libertà, per lei come per le altre donne ebree recluse. Una ex caserma diventata prigione per gli ebrei e i detenuti politici ma anche per i militari che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica sociale, insieme con le famiglie dei partigiani e dei giovani renitenti al bando di Badoglio. Gabriella, che riuscì a tornare, dopo aver trascorso un anno tra Ravensbrück e Bergen Belsen, e a vivere la sua vita a Genova, raccontava cinquant’anni dopo il suo disorientamento ma anche l’amarezza e la rassegnazione: nella sua famiglia, come in molte altre, si sapeva quale futuro fosse destinato agli ebrei; la speranza di sopravvivere, o anche solo di non vivere al peggio quei mesi, era affidata all’incontro con poche, singole persone, e ai loro comportamenti.

I tedeschi mi hanno tolto tutto e, inoltre, mi hanno umiliata con l’intenzione di disumanizzarmi; però nella cattiva sorte sono stata fortunata. Infatti, una kapò mi aveva offerto un po’ del suo spazio in un letto che era molto meglio del mio. L’orrore che ha affrontato, invece, Gabriella non lo racconta. Nella sua testimonianza, davanti ai ragazzi di una scuola media, dice di aver assistito a episodi tragici e di averli anche subiti «ma non posso descriverli perché siete troppo piccoli»

[...] No, non c’erano le rose, allora. Ci sono oggi, piantate lungo i muri della recinzione, sopra la terra che ricopre ciò che resta delle tante che da quel campo, nascosto tra i boschi, affacciato su un laghetto circondato da conifere e betulle [...]

tratto da “Destinazione Ravensbruck. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” di Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise.

Redazione,

Destinazione Ravensbruck. Le rose fioriranno ancora,

ANPI Genova, 4 febbraio 2020

Alcune erano bambine, partite sole o con l’intera famiglia, altre ragazze di vent’anni, madri di famiglia oppure già anziane.

Sui treni che le portavano al campo di concentramento di Ravensbrück il lager delle donne, a nord di Berlino, finirono detenute politiche, prostitute, o appartenenti a famiglie ebraiche. Reiette da isolare, da eliminare, per il regime nazista. Mille tra le italiane deportate, di ogni età, non tornarono mai: tra loro anche alcune passate per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente ligure, a Vallecrosia, simbolo del desiderio di rimozione. La storia di queste donne, ragazze e bambine, i ricordi, la capacità che ebbero molte di loro, nonostante la tragedia che stavano vivendo, di ritrovare un affetto, un gesto, un sorriso, si affiancano ai momenti più cupi vissuti nel lager e, per le sopravvissute, riportati nella vita vissuta a partire dal loro ritorno [...]

Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise, Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne, All Around, 2020

|

| Una foto d’epoca con Maria Musso che , in primo piano, indossa una maglietta a righe. Fonte: Giampiero Cazzato, art. cit. infra |

«Quante storie/ son passate di lì./ Mamme abbracciate a bambini/ uomini giovani/ già vecchi cadenti sono finiti/ in un fumo tremendo./ Chi conosce/ la mappa dei lager?/ Terra di Germania./ Suolo tedesco/ impregnato di cenere bianca,/ di ossa spezzate./ Saranno anche/ belli i giardini/ da quella terra spunteranno dei fiori/ Il mondo diviso:/ chi vuole testimonianza/ chi desidera/ silenzio assoluto./ Mi arrivano spesso/ questionari, inviti./ Aborriamo la rabbia/ ma forse è giusto/ che chi ha vissuto/ quel tempo porti il suo…/ granello di sabbia». Maria Musso, l’autrice di questa dolorosa poesia, era nata a Diano Arentino, un piccolo paese del ponente ligure. Aveva appena vent’anni e splendidi capelli neri e ricci, raccolti con un nastro rosso quando la presero. Chissà, forse i fascisti che l’arrestarono, su quel nastro rosso appuntarono il loro ghigno di sgherri.

Maria Musso fu deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück il 2 settembre del 1944. Riuscì a tornare a casa, a raccontare e a scrivere l’orrore che aveva vissuto, il suo granello di sabbia, a spiegare ai giovani l’abominio del nazifascismo. Maria è mancata nel 2011.

La sua storia - e quella delle altre deportate - è raccontata in “Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne”, libro edito dalla casa editrice All Around, che ha avuto il patrocinio di Aned, Anpi, e degli istituti storici della Resistenza Ilsrec, Isrecim, Isr e Isrec. A scriverlo tre donne, Donatella Alfondo, Laura Amoretti e Raffaella Ranise.

[...] Prima di piombare nell’inferno di Ravensbrück molte prigioniere italiane, in particolare le liguri, passarono per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente, a Vallecrosia. E già, perché sulla presenza di campi di concentramento in Italia ha prevalso per tanti anni un desiderio di rimozione. “Campo dimenticato” lo chiamano le autrici in un capitolo del loro libro. Vallecrosia: dopo la fine della guerra e fino al 2010 in questo angolo di Liguria c’era la sede dell’Istituto biochimico-farmaceutico Fassi, quelle delle famose pastiglie, ma quella grande caserma, tra gennaio e agosto del 1944, fu un campo di prigionia repubblichino dove ebrei, prigionieri politici, renitenti alla leva della Rsi, venivano raccolti prima di essere inviati in Germania o in Polonia. Solo nel 2005, grazie all’impegno di ex partigiani e di storici locali, la polvere del tempo che l’aveva quasi cancellato dalla memoria venne rimossa. Anche se l’assenza «assoluta di fonti», come spiega lo storico Paolo Veziano nel libro, «ci costringe a ricostruire, in modo quanto mai approssimativo» quella pagina triste della persecuzione antiebraica. Tra il 1943 e il 1945 l’Italia della Rsi avvia alla deportazione circa 7.500 ebrei italiani che persero la vita nei lager nazisti. In Liguria - dove oltre a Vallecrosia fu attivo come campo di raccolta quello di Pian di Coreglia-Calvari, in Val Fontanabuona, oltre ai “trasporti” di arrestati in partenza dal cercare genovese di Marassi - furono deportate 261 persone. Ne sono sopravvissute una ventina. Dall’imperiese partono in 53, solo sei riuscirono a tornare».

Descrivere l’orrore è difficile. Descriverlo dopo averlo vissuto è difficile e penoso assieme. Si avrebbe voglia di ritrarsi dall’abisso in cui si è precipitati. Ecco perché la memoria di queste donne è un valore inestimabile, da conservare e custodire. È una memoria costruita sulle loro carni vive. «Ho visto scheletri/larve, feriti./ Ho visto uomini/ che eran stati tali./ Ho visto belve/ con volti umani/ ho visto troppo per dimenticare», scrive Maria Musso in una sua altra poesia. Noi che non abbiamo visto, se non attraverso i loro occhi, anche noi dovremmo essere capaci di non dimenticare.

Giampiero Cazzato,

Io, donna, nel campo della memoria taciuta,

Patria Indipendente, 11 settembre 2020

Eppure un campo di concentramento - sebbene molto diverso da quelli tedeschi e austriaci - era presente anche nella provincia di Imperia. Era situato a Vallecrosia e fu istituito nel 1944.

Alla sua apertura, quasi tutti gli ebrei della zona erano già stati deportati e così al suo interno ne finirono solo cinque. Cinque donne, per l’esattezza. Vi furono internati invece molti avversari politici della Repubblica Sociale Italiana.

Sul campo di concentramento di Vallecrosia cadde, dopo la fine della guerra, un profondo silenzio. Della sua esistenza si è tornato a parlare soltanto nel 2003, grazie all’opera di recupero storico avvenuto a livello locale. Ancora oggi, tuttavia, soltanto in pochi ne conoscono la vicenda. Per il Giorno della Memoria Riviera Time, grazie al contributo dello storico locale Gian Paolo Lanteri,

vi racconta questa triste vicenda del Ponente ligure.

Santo Scarfone,

Il campo di concentramento di Vallecrosia,

Riviera Time Televisione, 27 gennaio 2017

Vallecrosia, 27 Gennaio 2014: Cittadinanza onoraria a Stefano ‘Nini’ Rossi e a Mario Rossi per essere stati ‘internati’ per qualche mese, con la mamma, nel 1944, nel campo di ‘concentramento’ di Vallecrosia. I genitori avevano nascosto in casa loro due militari inglesi.

Chiara Salvini,

Stefano ‘Nini’ Rossi e Mario Rossi. Vallecrosia rende omaggio alla loro prigionia..., Nel

delirio non ero mai sola, 28 Gennaio 2014

[...] All’epoca aveva solo 16-17 anni e viveva a Vallecrosia Alta con la sua famiglia, visto che ha dovuto abbandonare la casa di origine, sita a Vallecrosia, a causa della guerra. L’area intorno alla sua abitazione era infatti diventata una zona minata e recintata di filo spinato. "Sono stato sfollato a Vallecrosia vecchia con la mia famiglia. Mio nonno però non voleva lasciare la sua casa, infatti più volte è scappato per tornare alla sua abitazione e alle sue cose, ma ogni volta lo riportavamo indietro in bicicletta. Una volta ha addirittura attraversato un intero campo minato fortunatamente senza rimanere ferito."

[...] "Mi ricordo che nei giardini di via San Rocco, a pochi passi dall’ex fabbrica della Fassi, vi era un campo di concentramento provinciale. Avevano costruito tutto intorno una recinzione con alte torrette e nessuno poteva avvicinarsi - così inizia il racconto - All’interno si intravvedevano tante persone rinchiuse: bambini, donne e uomini. Non sapevamo però da dove venissero. Erano chiusi lì come prigionieri, non credo che li abbiano mai fatti lavorare come avveniva in altri campi. Era un luogo di internamento. Non erano ebrei, visto che erano già stati portati via tempo prima. So che avevano rinchiuso anche qualche partigiano". [...]

Elisa Colli, “Per non dimenticare”, il ricordo del campo di concentramento a Vallecrosia..., Riviera 24.it, 28 gennaio 2018

.JPG)